4月6日の写真。

4月6日の写真。

そろそろ、交差点差点花壇御ハイライトシーズンと思い、

3月28日(火)に交差点で草取りしてたら、交通事故がありました。

左折して立木に衝突。大破とまではいかないけど、廃車レベルに。

車を運転の皆様お気を付けて、と思っていたら、

そのあと買い物の際、ショッピングカートにカバンをかけたまま返却して、

階下に移動してから気がつき、焦りました。

「うっかり」に気を付けるのは自分でしたよ。

下は4月12日

種蒔きしたネモフィラとチューリップです♪

植物園・公園・ベランダdeガーデニング

4月6日の写真。

4月6日の写真。

そろそろ、交差点差点花壇御ハイライトシーズンと思い、

3月28日(火)に交差点で草取りしてたら、交通事故がありました。

左折して立木に衝突。大破とまではいかないけど、廃車レベルに。

車を運転の皆様お気を付けて、と思っていたら、

そのあと買い物の際、ショッピングカートにカバンをかけたまま返却して、

階下に移動してから気がつき、焦りました。

「うっかり」に気を付けるのは自分でしたよ。

下は4月12日

種蒔きしたネモフィラとチューリップです♪

円満字二郎さんの新刊:岩波書店 (2023/1/19)刊を買おうと思ったが、

そういえば、『漢字の植物苑』の方、

”この商品を購入したのは2020/12/15です。”だそうだ。

byAmazon

2年ちょっと前ですね。

気軽な「72の植物漢字の物語」という事で、改めて「桜」をみると、

「サクラをめぐる勘違い」のエッセイ。

サクラ(サクラ全体)に「桜」を用いるのは日本語独自の用法で、

中国の「桜」の漢字の本来は、シナ・ミ・ザクラ(志那・実・桜=桜桃の一種)のみをあらわす。(中国原産の実の成る桜の木)

西洋実桜・・サクランボ

志那実桜 ・・「ゆすらうめ」(桜桃)

→学問的には、植物名動物名に漢字を使わない、ということになるのだ・・

おまけ写真です・

4月1日(土)にマンション内の某会=定年後の男性の「男欒(だんらん)」(今は「男」を、ひらがな表記にして、女性も参加可)+福祉の会(高齢者のお助けなど)の

お花見ランチ(@マンション提供公園)に参加しました・・

今年の桜

上はマンション提供公園4月1日

上はマンション提供公園4月1日

下は某植物園3月25日

去年の桜

以下、桜のまとめぺージです

アカシアの花

2023年3月16日ABC放送おはよう朝日で、寺ヶ池噴水広場辺りのミモザの花を映してました。今が満開、というはいいのですが、あれ?ミモザ?アカシアじゃないの?・・と。

検索したところ、 https://hanalabo.net//about-mimosa/

「ミモザという植物はありません。私たちが思い描くあの黄色いぽんぽんの花は、アカシアの花です。」

花の文化園では、「アカシア(ミモザ)」という書き方でした。

詳しい紹介では:ミモザという名はマメ科アカシア属の総称です。黄色の房状に咲く花は非常に人気があり、3月8日の「国際女性デー」のシンボルにもなっています、と。

.jpg)

メルマガから

魅力的!

ムルス・ピクトゥス(Mimulus pictus)

魅力的なので、じっと見ていました・・

『徒然草』の研究家の島内先生は、毎年、元旦には、この19段を必ず朗読なさるという。

『徒然草』第19段の冒頭

「折節 (おりふし)の移り変はるこそ、物事(ものごと)に哀れなれ。」

季節の移り変わりこそ、「あわれ」というもので、

冒頭に続く春の項を以下に・・

「物の哀れは、秋こそ勝れ」と、人毎に言ふめれど、それも然る物にて、今一際、心も浮き立つものは、春の気色にこそあんめれ。鳥の声なども、殊の外に春めきて、長閑なる日影に、墻根の草、萌え出づる頃より、やや春深く、霞み渡りて、花も漸う気色立つ程こそ有れ、折しも、雨・風,打ち続きて、心慌たたしく、散り過ぎぬ、青葉に成り行くまで、万に、ただ、心をのみぞ悩ます。花橘は、名にこそ負へれ、猶、梅の匂ひにぞ、古の事も、立ち返り、恋しう思ひ出でらるる。山吹の清げに、藤の覚束なき様したる、すべて、思ひ捨て難き事、多し。

順番は、

垣根の草(初草)

鳥の声(鶯の初音)

霞

花(桜)

花橘

梅

山吹

藤

ここで初草であるが・・

①春の初めにもえ出る草。若草。[季語] 春。

②幼い子などをたとえていう語。

初草は若草のことで、花もまた「桜」のことでしたね。

ここで、自サイトから桜の頁を振り返ってみます。

宇治植物園のライトアップ

https://hana.karakusamon.com/2021/sakura202103-3.html

花の文化園の桜並木

花の文化園の桜並木

https://hana.karakusamon.com/2021/sakura202103.html

西行案の桜

西行案の桜

ねがはくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ

https://hana.karakusamon.com/2007/sakura07.html

https://hana.karakusamon.com/someiyosino.html

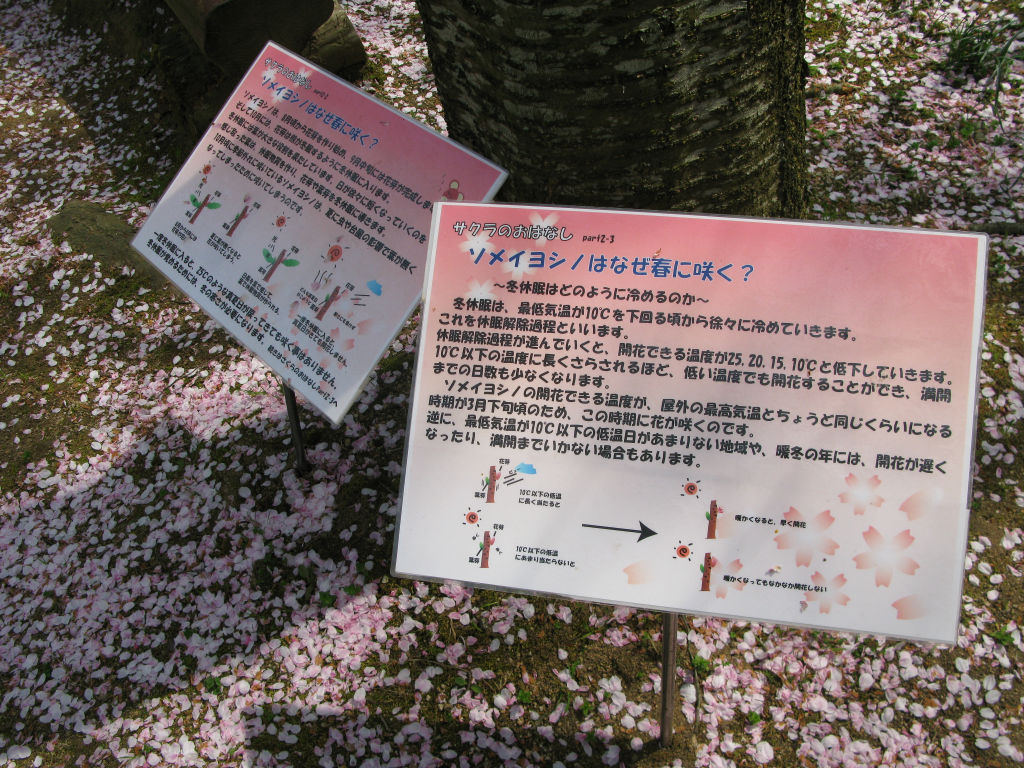

植物生理「休眠解除過程」の説明がありました。

多くの種子は、低温条件下に一定期間置かれると、休眠が解除される( 春化 )

2023年はウサギ(兎/卯 癸卯)年 ‥という事で

2022年の12月のアドベント期間は、ウサギ尽くしでした。

以下再掲します。

(https://bymn.xsrv.jp/nekomegami/advent/2022/20221210.html)

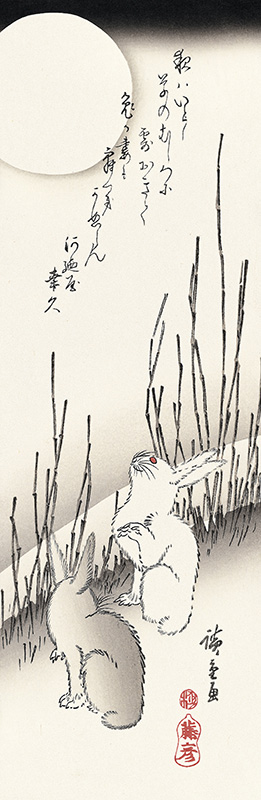

浮世絵の兎。江戸の兎その3。

丸山応挙 1733‐1796(その1)

葛飾北斎 1760‐1849(その2)

歌川広重 1797‐1850(その3)(wikipedia)

歌川広重の「月に兎」(p124)満月に兎と薄という秋を象徴するモチーフ。

シンプルな表現だが、かわいらしい団扇絵。

団扇の柄の部分を月に見立てる趣向。

兎の赤い目が、画面を効果的に引き締めている。

広重決定版 (別冊太陽 日本のこころ)

(p129) 「狂歌、俳諧、漢詩と響きあう絵―花鳥画の画讃」吉田洋子

月を見上げる兎が、木賊とともに描かれるようになったのは近世から。謡曲「木賊」によって作られたイメージだという。

俳諧讃「夜はいとし 草のむしろに露おきて

兎か妻も 寝つきんかぬらん」

「 広重の花鳥画には、ほとんどの作品に画讃として漢詩や俳諧そして狂歌が添えられている。画讃とともに絵を鑑賞することで、しみじみとした詩情を感じる点が、広重の花鳥画の魅力であり特徴でもある。」

![]() トクサであるが、先日、トクサの列植目隠しカーテンの画像を見た後、ホームセンタ-で、ジャカランタと一緒に処分値で売られていたのを購入した。昔、義父の家の池周りにも繁殖していた。

トクサであるが、先日、トクサの列植目隠しカーテンの画像を見た後、ホームセンタ-で、ジャカランタと一緒に処分値で売られていたのを購入した。昔、義父の家の池周りにも繁殖していた。

トクサ(砥草、木賊、学名:Equisetum hyemale)

別名は歯磨草(ハミガキクサ)

ウサギやグリズリーなどの野生動物が食用とする。

ウサギが食べてるのではなく、ほんとうは歯磨きに使用しているのだという話がある。木賊兎文というウサギとトクサの組み合わせを主題とした着物や陶器などの絵柄がある。

石炭紀から存在すると言われている。(wikipedia)

「あまり一般的ではないトクサが文様化されたのはなぜ?」というサイトがありました。