ウメ 二月の梅

好文木、君の名はウメ

花の文化園の梅園入口

ちょっとなまめかしいww(これは3月の写真)

梅園内

の梅は、「130品種300本」あるとか。⇒昨年の2月の頁再掲

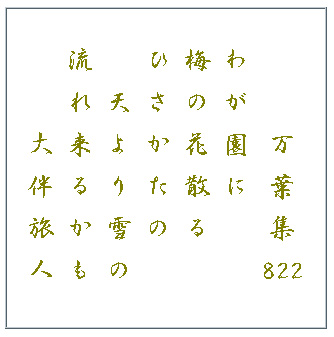

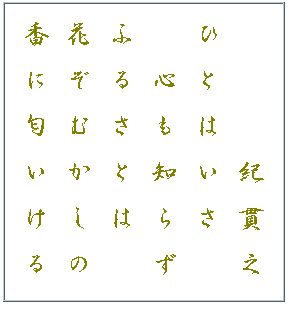

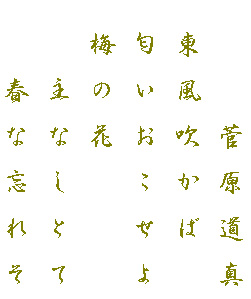

ウメ 梅

ウメ 梅

学名:Prumus mume Sieb.et Zucc.

英名: Japanese apricot

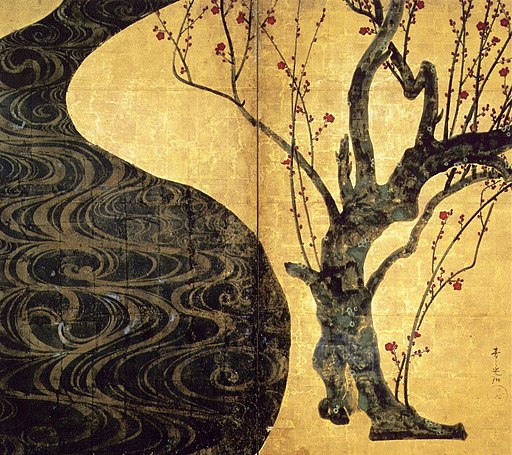

静岡県熱海市のMOA MUSEUM OF ART所蔵名品……紅白梅図屏風

静岡県熱海市のMOA MUSEUM OF ART所蔵名品……紅白梅図屏風MOA 美術館蔵 2004年東京文化財研究所との科学調査により

大きな反響をよんだ尾形光琳筆 国宝「紅白梅図屏風」

(金地の謎)

時代: 江戸時代(18世紀) サイズ: 各 156.0×172.2㎝

素材・技法: 紙本金地著色 二曲一双

尾形光琳 《紅白梅図屏風》

毎年2月に展示しているというが、今サイトで凄い画像をデジタル公開中!

MOA 美術館 https://www.moaart.or.jp/

"光琳が宗達に私淑し、その画蹟に啓発されながら、独自の画風を築き上げたことはよく知られている。

水流を伴う紅梅・白梅の画題や二曲一双の左右隻に画材をおさめる構成.."

二月の梅です・・

二月の梅です・・

八重向梅

八重向梅

長剣梅鉢

長剣梅鉢

光琳梅家紋

光琳梅家紋

剣梅鉢

剣梅鉢

超有用サイト:

超有用サイト: